この記事では、コアなキーボードファンの間で注目を集めるPCBキット「RAKKA 60 ATLAS」を徹底レビューします。

まず、最近の高性能キーボード市場について、皆さんはこんな経験はありませんか? 「高性能なラピッドトリガーキーボードを買ったのに、数ヶ月後にPro版やMax版といった上位互換が出て、待てばよかった...」

この記事で紹介する「RAKKA」は、そうした短期的なモデルチェンジとは趣を異にするブランドです。

「一つの製品を完璧に仕上げる」というアプローチを取っており、これまで発売された製品は「POMPOMBOARD」「RAKKA H60/64」「RAKKA 80 EDGE」、そして今回の「RAKKA 60 ATLAS」のわずか4種類のみという徹底ぶりです。

そのアプローチを裏付けるように、約2年前に発売された同社の「RAKKA H60/64」は、今なお多くの最新キーボードを凌駕するトップクラスの低遅延を誇ります。

さらに、旧製品であってもファームウェアやソフトウェアのアップデートが継続的に提供されており、製品を長く使い続けられるという大きな安心感を与えています。

この「長く使える」という思想は、RAKKAの性能、特に「遅延とラピッドトリガーの精度」に対する並々ならぬこだわりによって支えられています。

最近のトレンドは「RT設定 0.001mm」のような"設定値の数字の小ささ"を競うものですが、RAKKAの哲学は異なります。

なぜなら、スイッチの物理的な"遊び"や指の"ブレ"(0.01mm〜0.02mm以上)は避けられず、極端に小さな設定値を安定させるには、「本当に押し続けているのか?」を判断するための「アルゴリズムによる待機(推測)」が必須となり、これが実質的な応答遅延を何倍にも増やしてしまうからです。

RAKKAのアプローチは異なります。

まずPCB設計や高性能MCUといった「ハードウェアデザイン」を徹底的に最適化し、ノイズのない高品位な"生データ"を取得することに全力を注ぎます。 高品位なデータは、遅延を生む重いアルゴリズムに頼る必要がありません。

RAKKAが追求するのは、カタログスペック上の数字ではなく、ユーザーの操作に忠実な「真の総応答時間(トータルレスポンス)」の速さなのです。

この記事では、完成品キーボードとは一線を画す、"自分で組み立てる"という体験。その魅力と、RAKKAが追求する本物の「性能」に迫ります。

今回は、このPCBをベースに、ケースには「DesktopTribe DT60」、キーキャップには「A Design Rabbit Holiday Park Keycaps」を組み合わせ、世界に一つだけのオリジナルキーボードをビルドアップしていきます。

本記事では、キットの開封から、詳細な組み立て手順、そして完成後のパフォーマンスまでを網羅的に解説。

自作キーボードが初めての方でも、この記事を読めばきっと挑戦してみたくなるはずです。

At a Glance

2. 今回使用するパーツ紹介

最高のキーボードを組むためには、核となるPCBはもちろん、ケースやキーキャップといった各パーツの選定が非常に重要です。ここでは、今回私が選んだこだわりのパーツたちを、その魅力と共に詳しく紹介します。

PCB : RAKKA 60 ATLAS 2.25U+1.25U+2.75U

今回の主役である「RAKKA 60 ATLAS」は、ホットスワップに対応した60%レイアウトのPCBキットです。

はんだ付け不要でスイッチを取り外しできるため、初心者からベテランまで幅広い層におすすめできます。

特徴は、他社製品と比較して遅延が小さいことや、直感的に使用しやすいと評判のWebドライバーに対応していることです。

ケース : DesktopTribe DT60

キーボードの顔であり、打鍵感にも大きく影響するのがケースです。

今回選んだ「DesktopTribe DT60」は、高精度なCNC加工によって削り出された逸品。

ずっしりとした重量感がタイピング時の安定性を生み出し、ミニマルながらも洗練されたデザインはデスク上で存在感を放ちます。

スプレー塗装された表面は非常にさらさらで、その質感の高さはまさに一級品。所有欲を満たしてくれること間違いなしです。

※なお、今回のビルドでは、このDT60ケースの規格に合わせたカスタムプレートを別途使用しています。

キーキャップ : A Design Rabbit Holiday Park Keycap

指が直接触れるキーキャップは、見た目だけでなく打鍵感にも影響を与える重要なパーツ。

「Rabbit Holiday Keycap」は、高品質なPBT樹脂を使用し、耐摩耗性に優れた昇華印刷を採用しています。

長期間使用してもテカりにくく、鮮やかな発色が持続します。

サラサラとした心地よい手触りと、コトコト系の落ち着いた打鍵音を両立させてくれる、デザイン性と実用性を兼ね備えたキーキャップです。

スイッチ : HM × WS Deep Clacky Switch

キーボードの打鍵感、音を決定づける心臓部。

「WS Deep Clacky Switch」をベースに、ステムのカラーを水色に、ボトムの磁束密度をカスタム。

心地良い打鍵音と高精度を両立させます。

※日本未発売品。

スタビライザー : Designer Studio PCBマウントスタビライザー

スペースバーやエンターキーなど、大きなキーのガタつきを抑え、安定した打鍵感を実現するための重要なパーツです。

プレートの交換をしない場合、RAKKA 60 ATLASキットには高品質なプレートマウントスタビライザーが付属しているため、追加購入は不要。

組み立て時にルブ(潤滑剤)を塗布することで、さらにスムーズな押し心地になります。

※日本未発売品。

2.5. キットの概要とパッケージ内容

概要と特徴

この製品は、内部の主要パーツ(PCB、プレート、フォーム、スタビライザー類)がすでに組み込まれた状態で届きます。

RAKKA 60 ATLASが他の自作キットと決定的に違うのは、その圧倒的な「カスタマイズの自由度」です。ここでは、このPCBが持つ大きな特徴を4つ紹介します。

特徴①: 究極の配列を追求できる「レイアウトの自由度」

多くの60%キーボードは配列が固定ですが、RAKKA 60 ATLASは分割Backspaceや分割Shiftなど、多様な配列に対応しています。

特にすごいのがスペースバーで、一般的な一体型はもちろん、複数の分割モデル(3u/1u/3uなど)が用意されています。

ちなみに私は、今回「2.25u / 1.25u / 2.75u」の3分割スペースバー、さらに「分割Backspace」と「分割Right Shift」という、自分の理想を詰め込んだ配列を選択しました。

これにより、ホームポジションを一切崩さずに親指で、EnterやBackspace、レイヤーなどを操作できます。

特徴②: 自由度を支える「分離式LEDバックパネル」

このキットが少し特殊なのは、メイン基板(PCBA)と、ライティング用の「LEDバックパネル」が物理的に分離している点です。

これは、上記のような様々な分割レイアウトを採用した場合でも、LEDの位置がズレないようにするための非常にスマートな設計です。

どの配列を選んでも、キーキャップが均一に美しく光るよう工夫されています。

特徴③: 選べる「2つの組み立てルート」

このキットはStandard GH60互換規格を採用しているため、2つの異なる楽しみ方ができます。

A. シンプルルート(初心者向け)

すでにある程度組み立てられているため、Standard GH60互換ケース(安価なプラスチック製から高級アルミ製まで様々)とキーキャップさえ用意すれば、

-

ケースにねじ止めする

-

スイッチを取り付ける

-

キーキャップを取り付ける の最短ステップで完成します。気軽に高性能キーボードを組みたい方におすすめです。

B. 徹底カスタマイズルート(上級者向け)

このブログで紹介しているのは、こちらのルートです。

キットを一度分解し、スタビライザーを好みのもの(PCBマウント式)に交換したり、プレート素材を変えたりする、より本格的なカスタマイズです。

【重要:プレートの互換性について】

ケースには様々なマウント方式(トレイマウント、トップマウント、ガスケットマウント等)があります。

RAKKA 60 ATLASキットに付属するプレートは基本的なトレイマウント用です。

もしガスケットマウントなど、特殊なマウント方式のケースを使用する場合は、そのケースに適合した専用プレートを別途用意する必要があります。

(例:今回のビルドで使用しているDesktopTribe DT60ケースも、キット付属プレートは使えないため、DT60専用のカスタムプレートを使用しています。)

特徴④: 意外なメリット「ドーターボード採用」

もう一つ面白いのが、ドーターボード(USB端子を別基板に分ける部品)を採用している点です。

多くのGH60ケースはUSB端子穴が「左側」に固定されていますが、ドーターボードを使うことで、USB端子穴が「真ん中」にあるケースも選択肢に入ります。

ケース選びの幅がさらに広がる、上級者にも嬉しい仕様です。

【注意点】

- 注1:スイッチ無しモデルの場合、ご自身でスイッチ(別途ご用意ください)とスタビライザーを取り付ける必要があります。

- 注2:PCBマウントスタビライザーを使用する場合(例えば、特殊な配列での使用時。PCBマウントスタビライザー用のプレートは付属しています)、一度分解してからご自身で取り付ける必要があります。

- 注3:PCBマウント式はスタビライザーを基板に直接取り付け、プレート式はプレート側に取り付けます。

PCBマウント式は固定がより堅牢で、安定性と精度が高まるため、本格的なカスタマイズでは推奨されています。

パッケージ内容 (付属品)を見る

-

1 × PCB(基板)

-

1 × LEDバックパネルPCB

※レイアウトのオプションに応じて4つのバージョンがあり、購入時に選択したバージョンのみが同梱されます。(注1参照) -

1 × プレートマウントスタビライザー用プレート(組込済み)

※レイアウトのオプションに応じて4つのバージョンがあり、購入時に選択したバージョンのみが同梱されます。(注1参照) -

1 × プレートマウントスタビライザーセット内容:2Uワイヤー×6、6.25Uワイヤー×1、7Uワイヤー×1、3Uワイヤー×2

-

1 × RAKKA MOBIUS スイッチセット

(スイッチ有りモデルにのみ同梱。数量は配列により若干異なります) -

1 × ミドルフォーム(組込済み)

プレートとPCBの間に挟まれる吸音フォームです。 -

1 × LEDパネル用フォーム(組込済み ※注2参照)

PCBとLEDバックパネルの間に設置される吸音フォームです。 -

1 × USB Type-C ドーターボード

-

1 × Unified Daughterboard Cシリーズ互換 ドーターボードセット(オプション)

-

1 × PCBマウントスタビライザー用プレート

-

1 × USB Type-C to USB Type-A ケーブル

-

1 × キーキャッププラー&ドライバー(2-in-1ツール)

-

1 × キースイッチプラー

-

4 × ピンをカット済みのMOBIUSスイッチ(注3参照)

-

8 × 予備ネジ

注釈(補足)

- 注1: さまざまなレイアウト(6.25Uスペースキー、7Uスペースキー、2.25/1.25/2.75分割スペースキー、3/1/3分割スペースキー)に対応するため、プレートマウントスタビライザー用プレートとLEDバックパネルPCBは4つのバージョンに分かれています。

同梱されるのは購入時に選択したバージョンのみです。

- 注2: スペースキー部分のフォームは、レイアウトに応じて4種類に分かれています。

1種類は既に取り付けられており、他の3種類が付属品として同梱されます。 - 注3: 脚をカット済みのMOBIUSスイッチは、スイッチ無しモデルを購入した場合でも4つ付属します。

これらは特殊なキー(CapsLockや、分割スペースバーで使用する1.25Uキーなど)に使用します。取り付けるキーの位置によって、カットするピンが左側か右側かが異なるため、組み立てガイド(Step 4)をよく確認してください。 - 注4(重要): 購入したモデルのスペースバーレイアウト(例:3分割)を、後から別のレイアウト(例:一体型)に変更することは推奨されません。

分離式LEDバックパネルの設計上、購入時のレイアウト以外ではLEDがスタビライザーと物理的に干渉したり、LEDのライティング位置がズレたりするため、ご注意ください。

3. 組み立てガイド

ここからは、RAKKA 60 ATLASの組み立てプロセスをステップ・バイ・ステップで解説します。

ただし、このガイドで紹介するのは、付属のプレートから交換したい方や、PCBマウントスタビライザーを取り付けたいといった、より本格的なカスタマイズを行う方向けの手順です。

プレートを交換せず、キット付属のプレートマウントスタビライザーを使用する場合は、この分解作業は必要ありませんのでご注意ください。

【上級者向けTips】

キットを分解する際、ネジには「基板(PCB)側」と「プレート側」の2種類があります。プレート側のネジだけを外すと、スタンドオフ(支柱)が基板(PCB)側に残ったままプレートだけを分離できます。この方法なら、後でスタンドオフを付け直す手間が省けるのでおすすめです。

自作キーボードは難しそうに思えるかもしれませんが、手順通りに進めれば誰でも最高のキーボードを完成させることができます。

準備するもの

- ・磁気スイッチ

- ・PCBマウントスタビライザー(PCBマウント用プレートを使用する場合のみ)

- ・精密ドライバー

- ・キースイッチプラー / キーキャッププラー

- ・(あれば便利)ピンセット、ルブ(潤滑剤)、ニッパー(または爪切り)

Step 1 : スタビライザーの準備と取り付け

まず、スペースバーやエンターキーなど、大きなキーのガタつきを抑える「PCBマウントスタビライザー」をPCBに取り付けます。

この段階でルブ(潤滑剤を塗布すること)をしておきましょう。

Step 2 : プレートへのスイッチ(一部)の取り付け

(上記Tipsの方法で分解した場合、スタンドオフは基板側に残っているため、このステップでスタンドオフの取り付けは不要です)

次に、交換用プレートにキースイッチを取り付けていきます。

ただし、この段階ではすべてのスイッチを取り付けないことが作業をスムーズに進めるコツです。

- 注意点① (ピンカットが必要な箇所): CapsLockキーと、スペースバーの真ん中のキーは、後でスイッチのピンを切断する加工が必要なためまだ取り付けないでください。

- 注意点② (スタビライザー箇所): スタビライザーを使用したキー(Enter, Backspace, Shiftなど)のスイッチも、後から取り付ける方が作業しやすい場合があります。

まずは上記以外の、加工が不要なスイッチから確実にはめ込んでいきましょう。

Step 3 : プレートと基板のねじ止め

キースイッチを取り付けたプレートとPCB(基板)をネジで固定します。

作業のコツとして、まずプレートを裏返し(キースイッチの底面が上を向く状態)にし、その上にサンドイッチコットン(フォーム)を置きます。さらにその上から、ひっくり返した基板(スタンドオフが付いたままの状態)を重ね、位置を合わせてからプレート側からネジで固定します。

この時、ねじ止めが甘かったり、プレートと基板の間に隙間が生じていたりすると、キーの誤作動や認識不良の原因となります。均等に、かつ確実に固定されていることを確認しながら、慎重に作業しましょう。

Step 4 : 残りのスイッチの加工と取り付け

基板の固定が完了したら、Step 2で保留していた残りのスイッチを取り付けます。ここがカスタマイズの重要なポイントです。

【重要:ピンカットについて】

CapsLockキーやスペースバー(真ん中の1.25Uキーなど)に使用するスイッチは、基板と干渉しないように片側のピンをカットする必要があります。

カットするピンが「左側」なのか「右側」なのかは、取り付けるキーの位置によって異なります。

必ず基板のソケット位置を確認し、干渉する側のピンだけを根本から切断してください。(付属のカット済みスイッチを使う場合も、正しい向きで取り付ける必要があります)

工具は専用のニッパーが理想ですが、なければ爪切りなどでも代用可能です。ピンの根本からしっかりと切断してください。

加工が完了したら、スタビライザー箇所のスイッチ(Step 2で保留した場合)と合わせて、プレートにはめ込みます。

Step 5 : 最終確認とケースへの組み込み

すべてのスイッチを取り付けたら、ケースに組み込む前の最終確認を行います。

側面から見て、プレートと基板の間に不自然な隙間が生じていないか、すべてのスイッチが浮くことなく奥までしっかりと差し込まれているかを確認してください。

問題がなければ、組み上がった基板ユニットをケースに慎重に収め、固定します。

Step 6 : キーキャップの取り付けと完成

最後に、お好みのキーキャップをスイッチに一つずつ取り付けていきます。

全てのキーキャップを取り付けると、ついにあなただけのオリジナルキーボードの完成です!

4. 音と感触のヒミツ

完成したキーボードが奏でる、吸い付くような心地よい打鍵感。

料理が最高級の食材だけでなく、「火加減や味付けの調和」が重要なように、最高の打鍵感もまた、各パーツの完璧な調和によって生まれます。

その「レシピ」を解き明かしていきましょう。

要素①:打鍵感を支える「安定感」

まず、キーボード全体の「安定感」は重要です。今回使用したDesktopTribe のアルミケースのように、ある程度の重量があるケースは、タイピング時の細かなブレを抑えてくれます。

これが雑味となる余計な振動を減らす一因となり、スイッチや基板が持つポテンシャルを発揮しやすい環境を整えてくれる、というわけです。

ヒミツ②:打鍵音の「主役」、特別なスイッチ

良い土台の上でパフォーマンスを発揮するのが、キーボードの「心臓部」である磁気スイッチです。

ここでスイッチについて少し整理します。

まず、「スイッチ付きPCBキット」に付属する紫色のスイッチ(RAKKA Mobius Switch)。 これは「Wuque Studio Flux Switch」という人気のスイッチをベースにした特注品です。RAKKA 60 ATLAS基板との相性を最高にするため、底部の磁束密度を特別にチューニングし、オリジナルのカラーリングが施されています。

そして、今回私が選んだ「HM × WS Deep Clacky Switch」。 こちらも「WS Deep Clacky Switch」をベースに色と磁束密度をカスタムされたもので、心地よい打鍵音と高精度を両立させています。

RAKKA Mobius Switch

[ATLAS基板に最適化]

- ベーススイッチ

- Wuque Studio Flux Switch

- 軸タイプ

- リニア

- 初期押下圧

- 35±5gf

- 底部押下圧

- 50±7gf

- 総ストローク

- 3.5mm

- トップハウジング

- PC

- ボトムハウジング

- POM

- ステム

- PA66

完成した「一皿」の味は

こうして選び抜かれた食材(パーツ)たちが組み合わさって完成した、至高の打鍵感。そのサウンドを、ぜひあなたの耳で確かめてみてください。

打鍵音を聴く

実際のタイピングサウンドを録音しました。

5. パフォーマンス分析

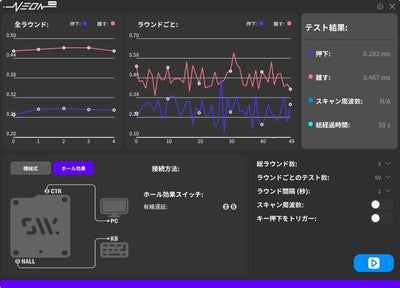

基板のみの遅延ではなく、基板遅延+通信遅延の合計遅延を計測しています。

個人のPC環境によって、計測結果は左右されることがあります。

- 遅延実測値

-

- リセット遅延(平均)

- 0.282ms

- トリガー遅延(平均)

- 0.467ms

なお、別記事にて主要キーボードの遅延をまとめた「遅延ランキング」を作成しています。

RAKKA 60 ATLASが他のキーボードと比較してどの程度の性能なのか、ぜひ以下のリンクから確認してみてください。

6. ソフトウェア (RAKKA Keyboard Configurator)

RAKKA 60 ATLASの心臓部を制御するのは、独自開発されたオリジナルのWebドライバーです。インストール不要でブラウザから手軽にアクセスでき、その使いやすさは特筆ものです。

以下のリンクからすぐにアクセスできます。

ここでは、その主要な機能を新しいスライドショー形式で詳しく見ていきましょう。タブをクリックすると、画像と説明が切り替わります。

機能1: 基本設定(言語・プロファイル)

機能2: キーマップ設定

機能3: RT設定

機能4: 照明+省電力設定

機能5: 手動キャリブレーション

機能6: 対応磁気スイッチ (FW Ver3.11.0)

機能7: 特徴的な機能

7. 総評とまとめ

RAKKA 60 ATLASと厳選したパーツで組んだこのビルドは、「自作キーボード」という趣味の楽しさと奥深さを凝縮した、素晴らしい体験を提供してくれました。

Final Verdict

結論から言えば、RAKKA 60 ATLASをベースにしたこのビルドは、「性能」「打鍵感」「所有欲」「自由度」のすべてを最高レベルで満たしたい人にとって、一つの到達点となり得ます。

超高性能な基板、好みに合わせたケースやスイッチ、そしてこの記事で深掘りした強力なWebドライバー。

これらが織りなす「自分で最強の一台を育てる」という体験は、市販の完成品キーボードでは決して味わえません。

パフォーマンスは実測値(リセット遅延0.282ms)が示す通り文句なしのトップクラスであり、ソフトウェアの圧倒的な機能性が、このPCBを唯一無二の存在にしています。

これから自作を始める挑戦者へ

はんだ付け不要で、Webドライバーの基本操作も直感的なので『最初の一台』として最適です。

シンプルな組み立てから始めて、より深い沼にハマっていくためのベースとして完璧なPCBです。

レイアウトに「答え」を求め続ける、真のカスタマイズ中毒者へ

「なぜBackspaceは右上でなければならない?」「なぜスペースバーはこの長さ?」

市販の配列に満足できず、究極のホームポジションを追い求める人へ。

RAKKA 60 ATLASは、一般的な60%配列はもちろん、三分割スペースバーや分割Backspaceといった、あなたが試したい「変態配列」をサポートします。

このPCBは、あなたの「理想の配列」を見つけるための、終わりなき実験の最高のパートナーになるはずです。

0.1msを争う、性能至上主義のゲーマー

遅延実測値(0.282ms)を見て心躍る人。

市販品では満足できず、パフォーマンスを理論値まで突き詰めたい競技プレイヤー。

ラピッドトリガーの精度はもちろん、「優先スキャンレート」や「SwiftFlow」といった機能が、あなたの武器になるはずです。

長所と短所

長所 (Pros)

- ・圧倒的な低遅延パフォーマンス(実測リセット遅延0.282ms)。

- ・インストール不要で、UIが直感的に操作できる高機能なWebドライバー。

- ・SwiftFlowなど、入力精度を高めるRAKKA独自の高度な制御機能。

- ・3分割スペースバーや分離式LEDパネルによる、妥協のない物理レイアウトの自由度。

- ・GH60互換かつドーターボード採用による、圧倒的に豊富なケースの選択肢。

短所 (Cons)

- ・「手動キャリブレーション」など、一部の設定が少し分かりづらい。

- ・PCBキットの他にケース等が必須なため、市販キーボードより総コストは高額になる。

- ・PCBマウントスタビライザーの使用など、本格的な改造には一度組み立て済みのキットを分解する手間がかかる。

- ・分割レイアウトを採用する場合、スイッチのピンカット加工が必要。

この記事でRAKKA 60 ATLASに興味が湧いた方は、

ぜひ以下のリンクのチェックやSNSでの共有をお願いします!

8. よくある質問 (FAQ)

Q. キーボードがPCに認識されません(接続できません)。

A. キーボードが正常に認識されない場合、以下の手順を上から順にお試しください。

-

基本的な接続環境の確認:

- USBケーブルを一度抜き、PCとキーボード本体に再度しっかりと差し込んでください。

- PCの別のUSBポートに接続してください。特に、PCケースの前面ではなく、マザーボード背面に直結しているUSB3.0以上のポートを強く推奨します。

- USBハブは電力不足や不安定性の原因となるため、必ず取り外してください。

- 可能であれば、別の高品質なUSBケーブルで接続をお試しください。

-

デバイスマネージャーからのドライバー再インストール (Windows):

- Windowsのスタートボタンを右クリックし、「デバイス マネージャー」を選択します。

- 「キーボード」または「ヒューマン インターフェイス デバイス」の項目を展開し、該当するデバイス名の上で右クリックします。

- 「デバイスのアンインストール」を選択します。

- アンインストール完了後、キーボードのUSBケーブルを抜き、30秒ほど待ってから再度差し込むと、ドライバーが自動的に再インストールされます。

これらの手順でも解決しない場合は、サポートまでお問い合わせください。

Q. 特定のキーが反応しません/反応が鈍いです。

A. まず、キーボードテスターサイトなどで、物理的にキーが反応しないことを確認します。その上で、以下の原因が考えられます。

-

キースイッチのピン曲がり:

組み立て時にスイッチの金属製のピンが曲がったままソケットに差し込まれてしまい、接触不良を起こしている可能性があります。反応しないキーのスイッチを一度引き抜き、ピンがまっすぐになっているか確認してください。曲がっている場合は、ピンセットなどで慎重にまっすぐに直してから差し直してください。 -

キースイッチ自体の初期不良:

正常に反応するキーのスイッチと入れ替えてみてください。入れ替えて反応するようになった場合は、元のスイッチの初期不良が考えられます。 -

基板ソケットの問題:

スイッチを入れ替えても反応しない場合、基板側のソケットに問題がある可能性があります。サポートへの連絡をご検討ください。

Q. 専用ソフトウェアはどこからアクセスできますか?

A. RAKKA 60 ATLASはインストール不要のWebドライバーを採用しています。以下のリンクからアクセスしてご使用ください。

Q. このキーボードはホットスワップに対応していますか?

A. はい、このキーボードはホットスワップに対応しており、はんだ付けなしでお好みの磁気スイッチにいつでも交換が可能です。

ただし、対応していない磁気スイッチも存在するのでご注意ください。

Q. キーキャップは交換できますか?

A. はい。市販されているほとんどのカスタムキーキャップと互換性があります。

お好きなデザインや材質のキーキャップに交換して、見た目をカスタマイズするのも大きな楽しみの一つです。